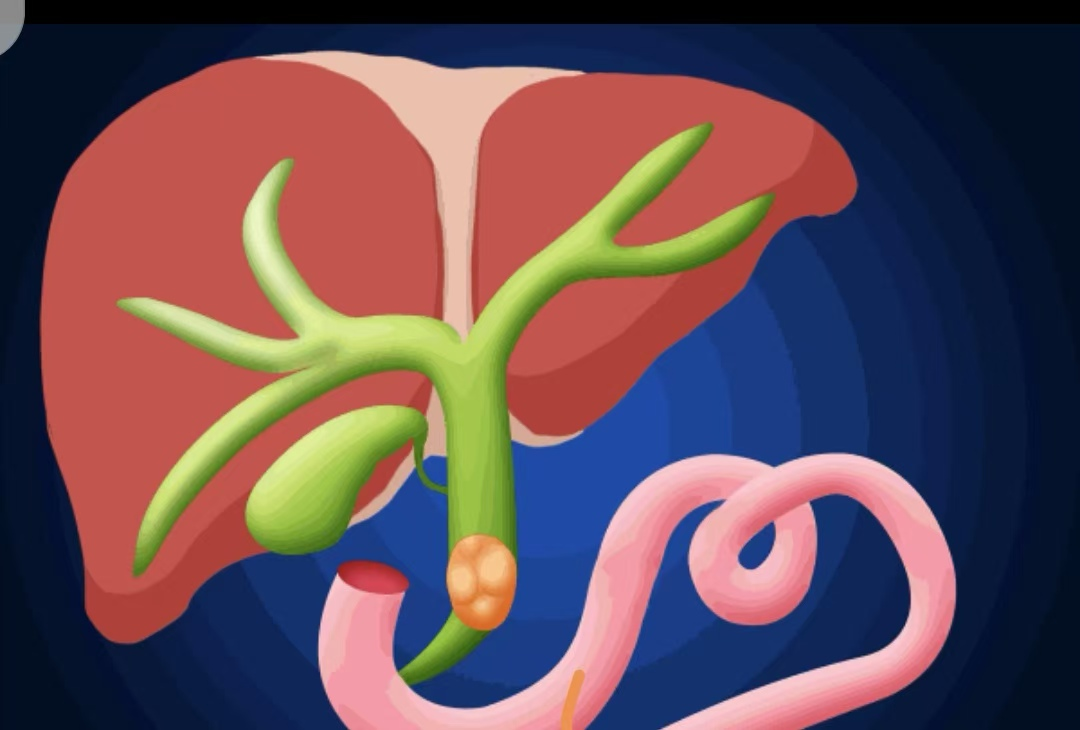

梗阻性黄疸是因胆管阻塞,胆汁无法正常排入肠道而引发的病症,给患者身体带来诸多不适。介入科在其治疗方面发挥着重要作用,下面为大家详细科普一下。

一、介入科治疗梗阻性黄疸的原理

介入科主要通过微创的手段,在影像设备(如X射线、超声、CT等)的精确引导下,对胆管梗阻部位进行针对性的处理。目的是恢复胆管的通畅,让胆汁能够顺利排泄,从而缓解黄疸症状以及由此引发的一系列身体问题。

二、常见的介入治疗方式

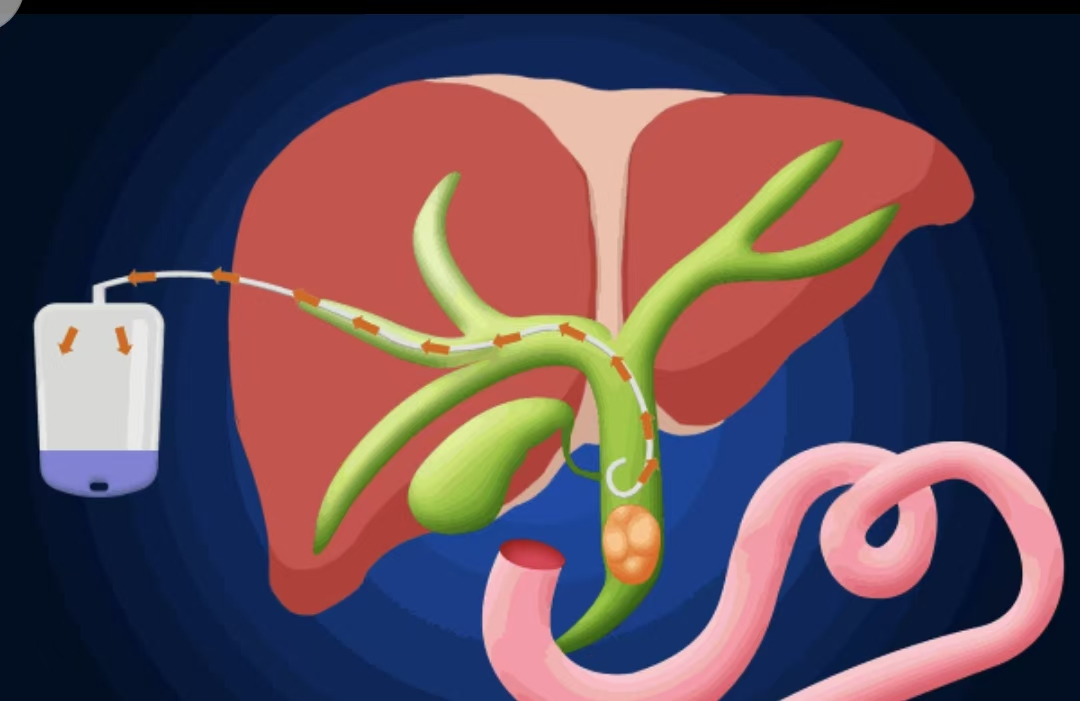

1.经皮肝穿刺胆管引流(PTCD):

操作过程:医生先对患者进行局部麻醉,然后在影像设备的清晰指引下,将一根特制的穿刺针经皮肤准确刺入肝脏内的胆管。成功穿刺后,会置入一根柔软的引流管。

作用:胆汁可通过这根引流管引出体外,降低胆管内过高的压力,迅速减轻黄疸,改善患者皮肤瘙痒、尿液发黄等症状。

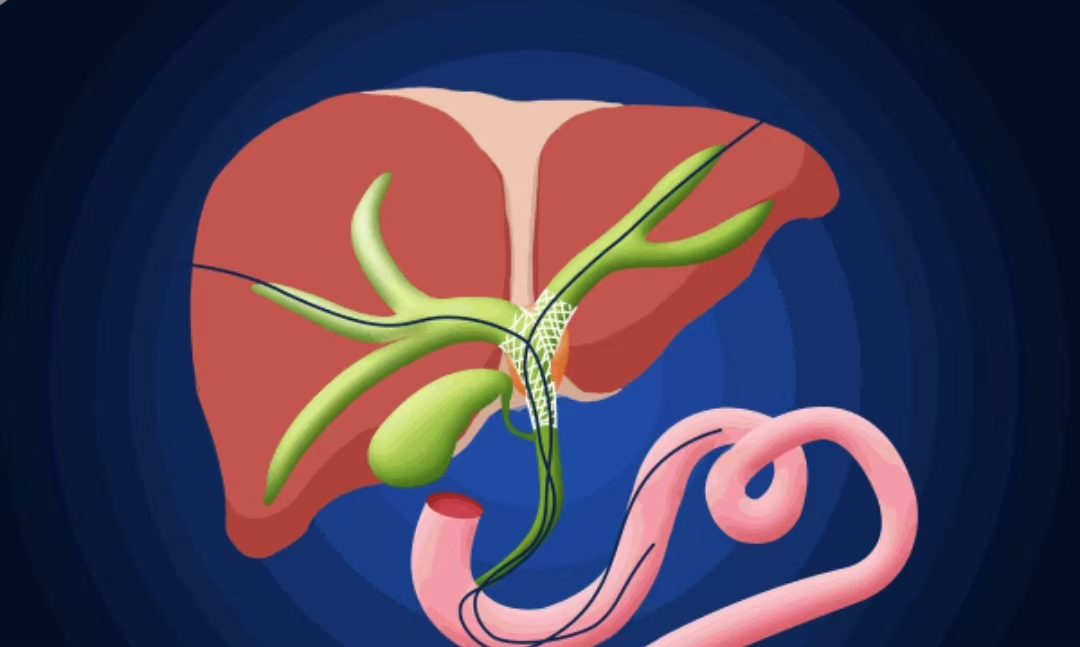

2.胆管内支架置入术:

通常在PTCD引流一段时间,患者身体状况允许时开展。

操作时,同样在影像引导下,将一个金属支架通过介入器械精准放置到胆管狭窄或阻塞的部位。

效果:支架撑开狭窄处,重建胆管的通畅通道,使胆汁能直接流入肠道,这样患者后续就可能无需长期携带体外引流管,大大提高了生活质量。

3.胆道粒子链植入术

将带有放射性粒子(如碘-125粒子等)的链状结构,通过特定的介入方式植入到胆管病变部位,利用放射性粒子持续释放的射线,对肿瘤细胞等病变组织进行近距离照射,从而抑制或破坏病变细胞的生长、繁殖,达到治疗目的。

效果 无法进行手术切除、术后复发或者对放化疗不敏感的胆管恶性肿瘤通过这种方式可在一定程度上控制局部肿瘤进展。能对胆管病变部位进行较为精准的照射,减少对周围正常组织的损伤。放射性粒子可在一段时间内持续发挥放疗作用,增强对肿瘤细胞的杀伤。

三、介入科治疗的优势

1.微创性:与传统的开腹手术相比,介入治疗只需在皮肤上做一个很小的穿刺口,对身体的创伤极小。患者术后恢复快,一般能较快地下床活动,住院时间也相对较短。

2.精准性:依靠先进的影像设备引导,医生能够精确地定位胆管梗阻部位,实施治疗操作,有效避免了对周围正常组织的不必要损伤。

3.可重复性:如果在治疗过程中出现一些情况,比如支架堵塞等,还可以通过介入手段再次进行处理,具有一定的灵活性。

四、治疗流程

1.术前评估:患者需进行全面的检查,包括肝功能、凝血功能、血常规、腹部超声、CT等,以便介入科医生准确掌握患者的身体状况以及胆管梗阻的具体情形。

2.治疗实施:根据患者具体情况选择合适的介入治疗方式,如PTCD或胆管内支架置入术等。在介入手术室中,医生严格按照操作规程,在影像设备实时监控下完成治疗动作。

3.术后护理:

患者术后要在医院留观一段时间,医护人员会密切关注生命体征、胆汁引流情况(针对有引流管的患者)等。

对于携带引流管出院的患者,要学会正确护理引流管,如定期更换引流袋、保持引流管周围皮肤清洁干燥、避免牵拉引流管等。

五、注意事项

1.饮食调整:术后饮食宜清淡、易消化,逐渐增加营养摄入,可多吃富含蛋白质、维生素的食物。但要避免油腻、辛辣、刺激性食物,以防刺激胆管。

2.定期复查:患者需按照医生嘱咐定期到医院复查,一般复查项目包括肝功能、腹部超声等,以便及时了解黄疸消退情况、胆管通畅程度等,若出现问题可及时处理。

介入科的治疗为梗阻性黄疸患者提供了一种高效、微创且相对安全的治疗途径。