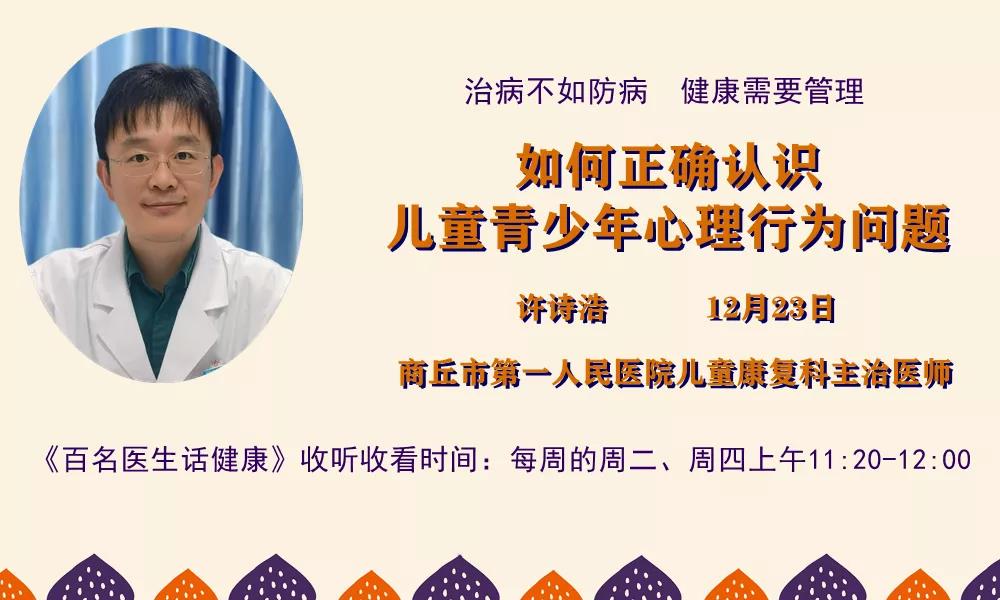

专家简介

许诗浩

儿童康复科主治医师 从事儿科工作十余年,曾于北京大学第六医院研修儿童青少年精神疾病一年。主要研究方向:儿童神经发育障碍性疾病(孤独症、多动症、抽动症等)、儿童青少年精神心理疾病(焦虑、抑郁、强迫等)。目前担任河南省医学会儿科学分会发育行为学组委员、河南省康复医学会儿童康复分会委员、商丘市医学会儿科学分会秘书、商丘市康复医学会秘书。

近年来,儿童青少年心理行为问题发生率和精神障碍患病率逐年上升,已成为关系国家和民族未来的重要公共卫生问题。国家卫健委发布的最新数据显示,我国17岁以下儿童青少年中,约3000万人受到各种情绪障碍和行为问题困扰,急需综合措施予以干预。孩子的世界是单纯的,但如果受到精神心理问题困扰,痛苦也是真实的,并不是脆弱或者矫情!儿童的青少年心理问题逐渐凸显,需要更多人的关注。那么儿童青少年有哪些常见的心理问题,我们该如何识别与处理?

890健康小学堂

孩子出现以下信号家长要注意

信号一:厌学

孩子不爱上学,家长会本能地警醒,并会去找外部环境的问题:学校的教学方式太过死板?老师的行为不当?孩子在学校遭受霸凌?当然,这些都有可能是原因。但如果孩子的表现和其他同学差别过大,那么家长就该警惕,是不是孩子的心理健康出了问题。

信号二:沉迷网络和游戏

现如今,我们几乎每时每刻都离不开网络。但如果孩子过于沉溺于虚拟世界,甚至放弃自己的前途学业、人际关系,那可能就不仅仅是管不住自己了,而是心理出现了问题。

信号三:拖延

孩子如果仅仅偶尔出现拖延的情况,可能只是因为犯懒。但如果一直拖延,事事拖延——管制引导都无效,那么家长该做的就不是如何“教育”,而应该用科学的办法着手解决孩子的心理问题了。

信号四:不出门

孩子天性活泼,热爱户外活动,喜欢找各种乐子,如果长期不爱出门,做宅男宅女,那心理上很有可能是有问题的。

信号五:不与人交往

内向跟不与人交往是有区别的。内向的孩子虽然不爱主动表达,但是会通过眼神、身体语言等发出自己对人感兴趣的信号,他们不愿意成为人群中心,但挺喜欢待在小伙伴中间。如果一个孩子不跟人交往,甚至连好朋友也越来越疏离,家长就要十分警惕了。

信号六:厌恶老师

跟第一个信号类似,家长除了找老师的原因,还得找孩子的原因。如果孩子之前一直对老师没有什么意见,突然开始厌恶学校厌恶老师,那也许是在释放他厌恶这个世界的信号。

信号七:早恋

男孩女孩互相有好感,是人之常情,心理健康的孩子能够处理好喜欢一个异性跟自己学业和生活之间的关系,学校家长对此报以宽松的态度,能够让孩子更容易处理好这个关系。但是,如果孩子认为“爱情”就是一切,没有爱情全世界都没有了,很可能是缺乏安全感所致。

信号八:砸东西

暴力行为就是心理出现问题的表现,如果此刻让孩子画一张画、拍一个视频、创作一段音乐,很可能会呈现出令人惊悚的作品。很多孩子会把自己关在屋子里,拼命地去摔东西、砸东西,一边砸一边还念念有词。这个时候,往往是孩子心理上有很多情绪需要发泄。

信号九:攻击他人

砸东西是对着物品撒气,攻击他人是对着人泄愤,这都是属于暴力行为。尤其对于已经懂事的青春期孩子来说,暴力行为不仅仅是性格所致,更是心理问题。

信号十:考试综合征

考试综合征是指患者由于心理素质差、面临考试情境产生恐惧心理,同时伴随各种不适的身心症状,导致考试失利的心理疾病,还可形成恶性循环。

信号十一:睡眠不规律

很多孩子对任何事情都没有兴趣,就爱躺在床上睡觉,不分白天黑夜地睡。而另外一些孩子却是不睡觉,或者睡眠质量不好,这又会导致他们白天无精打采。睡觉,也变成了心理问题的借口,或者寄托的方式。

信号十二:饮食出现问题

很多家长往往把孩子表现的“厌食”视为“挑食”,把 “贪吃”视为“爱吃”,其实,无法抑制地不爱吃饭和一吃就控制不住地停不下来,都是孩子心理问题的映射。

以上这些信号,独立来看问题都不大,也可能是孩子青春期自立情结(俗称逆反)的表现。但如果一个孩子出现了五个以上的信号,家长就要高度重视了——孩子不仅仅是跟家长出现了代沟,也不仅仅是自立情结的乖戾行为,很可能他在经受人生中从未有过的心理障碍。

如何预防青少年产生心理问题

1.父母应注重对孩子早期人格的塑造和培养。

良好的人格关系到一个人的身心健康,青少年时期是人格形成的关键时期,良好的人格与家庭教养方式有密切关系。理解、温暖、鼓励的教养方式更有利于良好人格的形成,而拒绝、批评的教养方式极易形成不良的人格,所以,父母应该采取积极的教养方式,这样更有利于青少年人格的形成。

2.父母应注意营造良好的家庭氛围。

家庭是青少年成长的沃土,父母关系和谐、家庭氛围温馨会减少青少年心理问题的产生。同时,父母的行为还会起到示范作用。

3.孩子要掌握情绪调节策略。

青少年的主要特征之一就是情绪容易出现波动,且缺乏情绪调控能力,因此其最好掌握一些情绪调节策略,比如放松训练、合理情绪疗法等。

4.孩子要培养良好的兴趣爱好。

研究表明,体育、音乐、绘画、陶艺等兴趣爱好可以促进青少年的心理健康,对其个性、情绪等均有良好的促进作用。

5.要学会寻求专业帮助。

家长、老师和孩子都要正确认识、重视心理问题,切勿讳疾忌医,在出现问题时应及时寻求专业医生的帮助。

6.知晓一定的心理学知识。

青少年时期是人生中很特别的一段时期,需要家长、老师、孩子了解、掌握这段时期的心理发展规律、特征,这样可以避免一些心理问题的产生。学校、社会、家庭要为青少年提供心理调试策略,如人际交往技巧、学习适应策略、考试焦虑调整技巧等。